朝は洗顔したばかりなのにTゾーンはテカテカ、なのに頬や目元はカサカサ…

そんな「脂っぽいのに乾燥する」矛盾した肌の悩み、抱えていませんか?

水分と油分のバランスが大切なのは知っているけれど、

- 「いったいどうやってケアすれば正解なの?」

- 「どんな成分を選べばいいの?」

とお悩みのあなたへ。

実は、インナードライ肌の改善には「保湿だけ」では不十分なんです。

しっかりケアするには、

- 「落とす」

- 「うるおす」

- 「フタをする」

- 「整える」

という4つのステップと、それぞれに効果的な成分選びが重要なカギを握っています。

私は大手化粧品メーカーで10年以上研究員として働いてきました。

その経験から、次をご紹介します。

- そもそもインナードライ肌って?

- 私ってインナードライ肌?チェックリスト

- インナードラ肌おすすめ成分44選

ドラッグストアや通販でも手に入る化粧品に含まれる28種類のおすすめ成分を徹底解説。

ニキビや化粧崩れといった日々の悩みはもちろん、毛穴の開きなど長期的な肌トラブルも改善できるチャンスがあります。今日からできる正しいケア方法で、見た目も触り心地もきれいな肌を手に入れましょう。

さきりこ

大手メーカー化粧品研究員

開発した商品でベスコス受賞経験のある化粧品のプロ

成分にもとづいた「賢いキレイ」を届けるため、本サイト「myロットコスメ」で情報発信中!

美容のキホン、おすすめ化粧品の紹介をしています。

インナードライ肌とは?テカるのに乾燥するアンバランス肌

インナードライ肌とは、

- 表面は脂っぽいのに

- 実は内側が乾燥している

状態のこと。

Tゾーン(おでこ、鼻、あご)はテカテカしているのに、頬や目元はカサカサする、という矛盾する悩みを抱えているのが特徴です。

インナードライ肌ってどういうこと?

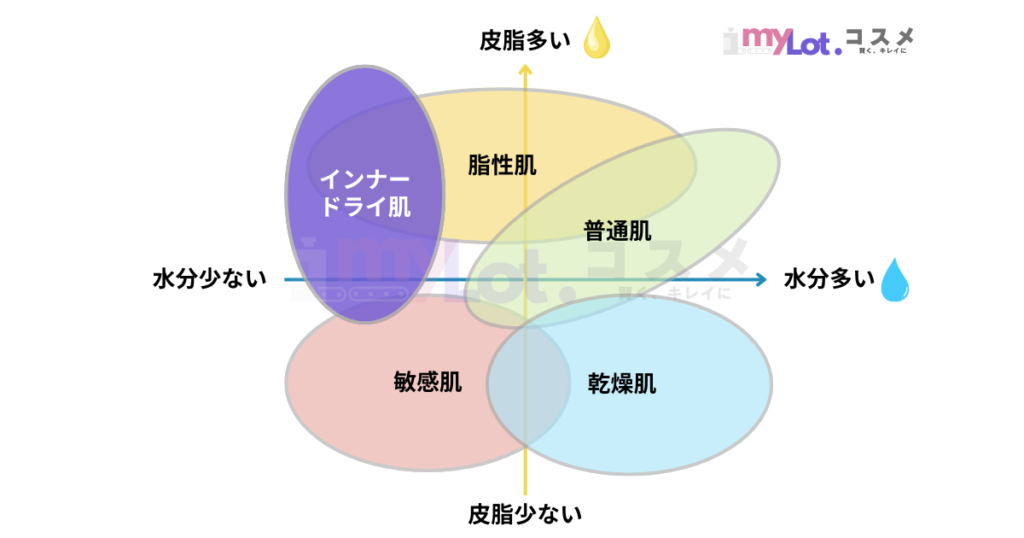

肌質は大きく分けると、

- 「普通肌」

- 「乾燥肌」

- 「脂性肌」

- 「敏感肌」

- 「インナードライ肌」

の5タイプがあります。

| 肌質タイプ | 水分量 | 皮脂量 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 普通肌 | 中〜多い | 中〜多い | 水分と油分のバランスが良く、トラブルが少ない |

| 乾燥肌 | 中〜多い | 少ない | 水分・油分ともに少なく、カサつきやすい |

| 脂性肌 | 中〜少ない | 多い | 皮脂の分泌が多く、テカリやニキビができやすい |

| 敏感肌 | 少ない | 少ない | 外部刺激に反応しやすく、赤みやかゆみが出やすい |

| インナードライ肌 | 少ない | 中〜多い | Tゾーンは脂っぽく、頬は乾燥している |

インナードライ肌は、

- 水分量:少ない →乾燥する

- 皮脂量:中〜多い →テカる・ベタつく

表面が脂っぽいので「乾燥している」と気づかないことが多いです。

この水分・皮脂のアンバランスさがインナードライ肌の特徴。

表面の皮脂が過剰なのに、内部は水分不足という矛盾した状態になっています。

肌は「水分が足りない」と勘違いして皮脂腺からさらに油分を分泌するよう指令を出します。

その結果、表面はますます脂っぽくなるのに、内部の乾燥は改善されないという悪循環に陥ります。

なぜインナードライ肌になるの?

インナードライ肌になる主な原因は以下の4つです。

- もともとの肌質

- 生まれつき皮脂量が多く、水分保持力が低い人はインナードライ肌になりやすいです。

- バリア機能の低下

- セラミドなど、水分を保持する成分が減少すると、肌は「水分が足りない」と判断して過剰な皮脂を出し、表面はテカるのに内側は乾燥する状態に。

- ターンオーバーの乱れ

- 肌が生まれ変わるサイクル(ターンオーバー)が乱れると、古い角質が肌に残り、水分が浸透しにくくなります。また、皮脂の排出もスムーズにいかなくなり、インナードライ肌の原因に。

- 生活習慣や環境の影響

- ストレス、睡眠不足、偏った食事、季節の変わり目、エアコンの使用など、様々な要因がインナードライ肌を引き起こします。

インナードライ肌のチェックポイント:あなたの肌は大丈夫?

自分がインナードライ肌かどうか、下記のチェックリストで確認してみましょう。

- 洗顔後すぐにTゾーンがテカってくる

- メイクが崩れやすい(特にTゾーンはテカり、頬は粉ふき)

- 顔を洗った後、つっぱり感がある

- 化粧水をつけてもすぐに肌が乾く感じがする

- 季節の変わり目に肌トラブルが増える

- 頬や目元に小じわが気になる

- 皮脂が多いのにニキビができやすい

- 肌がごわついたり、ざらついたりする

- 乾燥肌用の化粧品を使うとべたつく

- 脂性肌用の化粧品を使うとつっぱる

5つ以上当てはまる場合は、インナードライ肌の可能性が高いです。

ただし、季節や体調によって肌質は変わることもあるので、定期的にチェックするといいでしょう。

インナードライ肌かどうか確認する簡単な方法として、「洗顔後20分テスト」があります。

- 洗顔後何もつけずに20分待ち、肌の状態を観察

- Tゾーンだけテカリ、頬や目元がつっぱるような感じがあれば、インナードライ肌の可能性が高い

インナードライ肌のケアは保湿だけじゃダメ!その理由

インナードライ肌の人が「保湿すれば大丈夫」と思っているなら要注意!

実は、保湿だけのケアでは根本的な改善にはならないんです。なぜ保湿だけではダメなのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

表面の脂分過多が解消されないまま

単に保湿するだけでは、すでに表面にある過剰な皮脂をどうすることもできません。

むしろ、水分と油分がバランスよく整っていない状態のまま保湿成分を加えることで、肌表面はさらにベタつきやすくなってしまいます。

このベタつきは見た目のテカリだけでなく、肌のざらつきにも直結します。

過剰な皮脂は毛穴に詰まりやすく、古い角質と混ざり合って「皮脂栓」を作ります。この皮脂栓が肌表面にできると、手で触ったときにざらざらした感触になるのです。

表面の脂分を長期間放置すると、ニキビや肌荒れにつながります。

バリア機能の低下が改善されない

保湿だけのケアでは、低下した肌のバリア機能を回復させることができません。

バリア機能とは、肌の水分を保持し、外部の刺激から肌を守る役割を持つ大切な機能です。

インナードライ肌の多くは、このバリア機能が低下していることが問題です。一時的に水分を補給しても、バリア機能が弱いままだと、せっかくの水分はすぐに蒸発してしまいます。

そして肌が「まだ乾燥している」と感知し続けるため、過剰な皮脂分泌を続けるのです。

これはちょうど、底に穴が開いたバケツに水を入れるようなもの。いくら上から水を注いでも、底から漏れ出してしまうため、永遠に満タンになりません。

インナードライ肌も同じで、バリア機能を修復しないと、どんなに高価な保湿剤を使っても一時的な効果しか得られないのです。

古い角質のせいで保湿成分が浸透しない

インナードライ肌の人は、ターンオーバー(肌の生まれ変わり)が乱れていることが多いです。

通常、古い角質は自然に剥がれ落ちるのですが、インナードライ肌では古い角質がなかなか剥がれず、肌表面に蓄積してしまいます。

どれだけ良い保湿成分を使っても、厚くなった古い角質の壁を通過できず、肌の内部まで成分が浸透しづらくなります。

さらに、角質層が厚くなると肌のキメが乱れ、くすみやごわつきの原因にもなります。

インナードライが招く肌トラブル

インナードライ肌をそのままにしておくと、さまざまな肌トラブルを引き起こします。

水分と油分のバランスが崩れた状態が続くと、肌はどんどん不安定になり、以下のような症状が現れるようになります。

ニキビ

インナードライ肌では過剰な皮脂分泌が起こるため、毛穴に皮脂が詰まりやすくなります。

この詰まった皮脂が酸化したり、アクネ菌の栄養源になったりして炎症を起こし、ニキビができやすくなるのです。

特にTゾーンや頬の下部にできやすく、大人になってから突然ニキビに悩まされる「大人ニキビ」の原因になることも。

小じわ

肌の内部が慢性的に乾燥していると、肌のハリや弾力が失われて小じわができやすくなります。

特に目元や口元など、皮脂腺が少なく動きの多い部分は乾燥の影響を受けやすいエリア。

インナードライ肌は表面はベタついていても内部は乾いているため、知らないうちに小じわが増えていくことも。

小じわは放置すると次第に深いシワになることもあるので、早めのケアが大切です。

くすみ

ターンオーバーの乱れにより、古い角質が肌表面に残り続けると、肌はくすんで見えるようになります。

また、インナードライ肌は血行不良になりやすく、顔色が悪く見えることも。

過剰な皮脂と古い角質が混ざり合うと、肌表面は光を均一に反射しなくなり、どんよりとした印象に。

肌のごわつき・ざらつき

インナードライ肌は表面の角質層が乱れることで、肌触りがザラザラしたり、ゴワゴワしたりします。

健康な肌はキメが整い、触るとスベスベしているものですが、インナードライ肌では肌表面の皮脂と乾燥した角質が混ざり合い、肌表面が不均一になるのです。

この状態が続くと、肌のキメが徐々に失われ、年齢より老けて見える原因にもなります。

化粧崩れしやすい

インナードライ肌の方は、メイクが長持ちしないという悩みを抱えがち。

これは表面の過剰な皮脂がファンデーションと混ざり合って酸化し、色が変わったり、ヨレたりするため。

特にTゾーンはテカリやすく、一方で頬や口元は乾燥して粉ふきしやすいので、メイクのノリや持ちにムラができます。

肌が敏感になる

バリア機能が低下したインナードライ肌は、外部刺激に敏感に反応しやすくなります。

普段使っている化粧品が突然ピリピリしたり、少しの温度変化で赤みが出たりすることも。

季節の変わり目に肌荒れを起こしやすいのも、バリア機能の低下が原因です。

毛穴の開き・目立ち

過剰な皮脂分泌が続くと、皮脂を排出するために毛穴が広がってしまいます。

また、肌の乾燥により毛穴周辺の肌が硬くなると、毛穴が引っ張られて目立ちやすくなるのです。

特に頬や鼻の周りの毛穴が開きやすく、一度開いた毛穴はケアをしないと元に戻りにくいため、早めの対策が必要です。

乾燥によるかゆみ

インナードライ肌は内部の乾燥により、かゆみを感じることがあります。

表面は脂っぽいので「乾燥しているはずない」と思いがちですが、実は内部の乾燥がかゆみの原因に。

特に季節の変わり目や冬場は症状が悪化しやすく、かきむしるとさらに肌バリアが低下するという悪循環に陥ることも。

かゆみを感じたら、それは肌が「水分が足りない!」と訴えているサインと考えましょう。

インナードライ肌を徹底ケア!保湿だけじゃなくステップが重要

インナードライ肌の改善には、これまでの保湿だけのケアから、次の4ステップで考えることが重要です。

- 「落とす」

- 肌の余分な油と古い角質をやさしく取り除くステップ。汚れを落として次の成分が入りやすくします

- 「うるおす」

- 肌の中に水分を入れるステップ。乾いた肌にたっぷり水分を補給します

- 「フタをする」

- 水分が逃げないようにフタをするステップ

- 「整える」

- 過剰な油の分泌を抑え、肌のリズムを正常に戻すステップ。根本ケアを目指します

これらのステップを総合的に行うことが、インナードライ肌改善の近道です。

「落とす」では、表面の皮脂や古い角質をしっかり取り除くことで成分の浸透を良くします。

次に、余計なものが除去された肌を「うるおす」ステップ。肌の内側に水分を与え、保湿します。

続いて「フタをする」ステップでは、せっかく補給した水分が逃げないよう膜を作ります。これにより、うるおいが長続きする土台ができます。

最後に「整える」ステップで、過剰な皮脂の分泌を抑え、健やかな肌のリズムを取り戻します。「整える」ステップは見落とされがちですが、インナードライ肌を根本ケアするのに大切なステップなのです。

インナードライ肌ケアステップ①「落とす」7成分

最初のステップ「落とす」は、

まずはしっかり皮脂や汚れを落とすのが重要!

- Tゾーンはしっかり、頬はやさしく洗う

- 洗浄力高めの成分を使ってもOK

- 週1〜2回は角質ケアを取り入れる

インナードライ肌の場合、Tゾーンと頬とで性質が違うので洗い方も変える方が良いです。

Tゾーンは少し時間を長めにかけてしっかり洗う、一方、傷つきやすい頬はさっとやさしく。

洗浄成分は、強めの成分にトライしてみてもOKです。インナードライ肌の場合、皮脂が過剰だったり、毛穴への角栓詰まりがあったりするので、ちゃんと落としてくれる成分が適しています。

よく、美容情報では「洗浄力が強いものは絶対NG!」と言われますが、インナードライ肌の場合は様子を見つつ取り入れることで過剰な皮脂除去がうまくできます。

週に1〜2回はピーリング効果のある成分で角質ケアがおすすめです。

①-1. アミノ酸系洗浄成分(洗浄力:低)

肌と同じアミノ酸構造を持つ、マイルドな洗浄成分。皮脂や汚れを落としつつも、必要なうるおいは守ります。

アミノ酸系洗浄成分は、分子の構造が人間の肌や髪の主成分であるタンパク質と似ているため、肌への親和性が高いのが特徴です。

洗浄力はマイルドで、汚れを落としながら、ある程度の皮脂は残して洗います。

さらに、肌のpH=弱酸性に近い環境で働くため、肌のバリア機能を守りながら洗浄することができます。

洗い上がりのつっぱり感が少なく、しっとりとした使用感があるため、インナードライ肌全体に使いやすい成分といえます。

Tゾーンのしつこい皮脂には少し物足りないと感じることもあるので、その場合はこの後紹介する洗浄力高めの成分(ラウリル硫酸〇〇/ラウレス硫酸〇〇)にトライしてみても◎。

アミノ酸系洗浄成分の具体例:

- ココイルグルタミン酸Na

- ココイルグリシンNa

- ラウロイルアスパラギン酸Na

- ココイルアラニンNa

- ラウロイルメチルアラニンNa

- ラウロイルサルコシンNa

- ミリストイルグルタミン酸Na

さきりこ

さきりこまずは顔全体に使ってみて、相性を確認しましょう。Tゾーンがしっかり洗えて、頬に異常がなければOK。Tゾーンがベタつく場合はもう少し洗浄力を上げるのがおすすめです。

①-2. ベタイン系洗浄成分(洗浄力:中)

洗浄力と保湿力のいいとこどりをした洗浄成分。バランスの良さがgoodポイント。

ベタイン系洗浄成分は、分子の中にプラスの電荷とマイナスの電荷を同時に持つ「両性界面活性剤」。

この特性により、洗浄力と保湿力のバランスに優れ、インナードライ肌に使いやすい洗浄成分といえます。

アミノ酸系よりも少し洗浄力が高いため、Tゾーンの皮脂もしっかり落としつつ、肌への刺激は比較的マイルドに抑えられています。

特に季節の変わり目や肌状態が不安定なときにも使いやすく、朝の洗顔や夏場の洗顔におすすめです。低刺激なため、敏感肌の方にも比較的安心して使えます。

ベタイン系洗浄成分の具体例:

- ラウラミドプロピルベタイン

- ラウリルベタイン

- ココベタイン

- コカミドプロピルベタイン

- ヤシ油アルキルベタイン

- ココアンホ酢酸Na

- ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン

- オレフィン(C14-16)スルホン酸Na

洗顔料やボディソープ、シャンプーなど幅広い製品に配合されており、「〇〇ベタイン」という名前を成分表示で見かけたら、インナードライ肌におすすめの洗浄剤と考えて良いでしょう。

アミノ酸系と併用されることも多く、相性の良い成分同士です。

①-3. ラウリル硫酸〇〇/ラウレス硫酸〇〇(洗浄力:高)

洗浄力が強く、皮脂や汚れをしっかり落とす洗浄成分。一般的には避けられがちですが、インナードライ肌のTゾーンケアには有効なことがあります。

ラウリル硫酸ナトリウム(SLS)やラウレス硫酸ナトリウム(SLES)などの硫酸系界面活性剤は、高い洗浄力を持つことで知られています。

「肌に刺激が強い」として避けられることが多いですが、インナードライ肌のケアでは有効に働くことがあります。

特に皮脂分泌が多い方や、Tゾーン(おでこ、鼻、あご)のような皮脂分泌が活発な部位では、過剰な皮脂をしっかり落としてくれます。

その結果、次のステップの保湿成分が浸透しやすくなったり、長期的には毛穴の開き予防につながります。

ラウリル硫酸/ラウレス硫酸系の具体例:

- ラウリル硫酸ナトリウム(SLS)

- ラウレス硫酸ナトリウム(SLES)

- ラウリル硫酸TEA

- ラウレス硫酸アンモニウム

- ラウレス-4カルボン酸Na

- ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩

最初はTゾーンにのみ使う、週に1日使う、など部分的に取り入れて肌状態を観察しましょう。

- 特に問題なし→少しずつ使用部位や頻度をUPさせてもOK

- つっぱり感や軽い粉吹きがある→中程度の洗浄成分に切り替え

- かゆみや赤み、強い乾燥感がある→マイルドな洗浄成分に切り替え

洗浄力が高い成分はインナードライ肌の味方になってくれるかもしれません。

①-4. 酵素系成分

天然由来の力でタンパク質を分解。一般的な洗浄成分では落とせない毛穴の奥にもアプローチすることが期待できる。

酵素系成分は、フルーツなどの食品にも含まれるタンパク質分解酵素を利用した洗浄・角質ケア成分です。

通常の洗浄成分とは異なり、古くなった角質(タンパク質)だけを選択的に分解・除去するため、健康な肌には影響を与えにくいという特徴があります。

これらの酵素は、古い角質を柔らかくして取り除く働きがあり、角質が厚くなりがちなインナードライ肌に効果的です。

特に、古い角質が溜まりやすいTゾーンや、皮脂と角質が混ざり合って毛穴が詰まりやすい部位に適しています。

洗顔料よりも、マスクタイプやジェルタイプのピーリング剤がおすすめで、数分間肌に置いておくことでより効果を発揮します。

酵素系成分の具体例:

- パパイン(パパイヤ由来)

- プロテアーゼ

- スブチリシン

- リパーゼ

- ブロメライン(パイナップル由来)

- フィシン(いちじく由来)

- アクチニジン(キウイフルーツ由来)

インナードライ肌のケアでは、週に1〜2回程度、酵素系成分配合の製品を取り入れることで、角質ケアと皮脂コントロールを同時に行えます。

肌への刺激が少ないので、顔全体に使っても良いですし、不安な場合はTゾーンのみに使ってもOKです。

①-5. 泥(クレイ)成分

泥の非常に細かい粒子が皮脂や汚れを吸着して取り除き、余分な脂分を除去する洗浄成分。

泥(クレイ)成分は、その名の通り、地中の「泥」から採れる天然成分で、古代から美容や医療目的で使われてきました。

その特徴は、細かい粒子が持つ強力な吸着力。

過剰な皮脂や毛穴の汚れをからめとり、清潔に保つ効果があります。

泥成分は皮脂のみを選択的に吸着する性質があるため、水分が少ない頬の部分には影響が少ないのが嬉しいポイント。

顔全体にいっぺんに使っても、皮脂の多い部分はさっぱり、乾燥しやすい部分はしっとり、が叶う都合の良さがあります。

特に、鼻周りの毛穴の黒ずみや開き、Tゾーンのテカリが気になる方におすすめです。

洗顔料やマスクとして配合されることが多く、週1〜2回の集中ケアとして使用するのが効果的です。

マスクタイプの場合は、乾きすぎないうちに洗い流すのがポイント。完全に乾くと肌の水分まで奪ってしまう可能性があるので注意しましょう。

泥(クレイ)成分の具体例:

- カオリン(白色粘土)

- ベントナイト(モンモリロナイト)

- ガスール(モロッコの火山灰粘土)

- フラーズアース

- レッドクレイ(赤色粘土)

- グリーンクレイ(海底粘土)

- フレンチクレイ

クレイは肌だけでなく髪のケアにも使われ、頭皮の皮脂バランスを整えるヘアパックとしても人気です。

①-6. 炭成分

多孔質構造(たくさんの細かい穴が空いた構造)の炭が、吸着力を活かして皮脂や汚れを取り除く天然由来成分。

炭は、木材や竹、ヤシ殻などを高温で炭化させて作られる成分で、その表面には無数の細かい穴が空いています。

この多孔質構造が驚異的な吸着力を生み出し、肌表面の余分な皮脂や汚れ、毛穴の黒ずみまでしっかりと吸着して取り除きます。

インナードライ肌のケアにおいては、Tゾーンの過剰な皮脂分泌や毛穴詰まりに効果を発揮します。特に、鼻の黒ずみが気になる方や、皮脂分泌が多くてメイクが崩れやすい方におすすめです。

泥成分と同様に週1〜2回の集中ケアとして取り入れると良いでしょう。

炭は古くから浄水や空気清浄に使われてきた歴史があり、その高い吸着力と安全性から、スキンケア製品にも活用されるようになりました。洗顔料だけでなく、石鹸やマスクパック、スクラブ剤などさまざまな形で配合されています。

炭(チャコール)の種類例:

- 備長炭

- 竹炭

- ヤシ殻活性炭

- 白炭(しろずみ)

- 黒炭(くろずみ)

- バンブーチャコール

- 活性炭(アクティベイテッドチャコール)

昔から石鹸などに使われてきた成分で、サステナブル、エシカルな観点からも再注目されています。

①-7. ピーリング効果のある成分

古い角質を化学的に溶かして取り除く成分で、肌の生まれ変わりを促し、次のスキンケア成分の浸透を高めます。

ピーリング効果のある成分は、古い角質を柔らかくして剥がす働きを持ち、肌表面をなめらかにする効果があります。

「ピーリングはまだやったことがない」という人もいるかもしれませんが、

インナードライ肌では角質が蓄積しやすく、これが過剰な皮脂分泌を引き起こす原因になっています。そのため、適度なピーリングが重要なのです。

これらの成分は、種類によって効果の強さが異なります。

BHA>AHA>マンデル酸>PHA

インナードライ肌のケアでは、部位や肌状態に合わせて使い分けると効果的です。

BHA(ベータヒドロキシ酸)

油に溶けやすい成分で、皮脂となじみやすく毛穴の奥まで浸透します。主にサリチル酸が知られており、過剰な皮脂や毛穴詰まりに効果的。インナードライ肌のTゾーンケアに適しています。

AHA(アルファヒドロキシ酸)

水に溶けやすい成分で、肌表面の角質をやわらかくして除去します。グリコール酸や乳酸などがあり、くすみの改善や肌のキメを整える効果が期待できます。水溶性のため油分の多いTゾーンよりも、頬など皮脂の少ない部分に効果的です。

マンデル酸

AHAの一種ですが、BHAのような油に溶けやすい性質も持ち合わせています。角質ケアと皮脂コントロールの両方の効果があり、インナードライ肌の「落とす」ステップにぴったり。刺激が比較的少ないのも魅力です。

PHA(ポリヒドロキシ酸)

AHAより分子が大きく、肌の表面でゆっくり作用するため刺激が少ないのが特徴。グルコノラクトンやラクトビオン酸などがあり、保湿効果も併せ持つので敏感なインナードライ肌にも使いやすい成分です。

これらのピーリング成分は古くから美容目的で使われてきました。

例えば、AHAの一種である乳酸は古代エジプトでクレオパトラが使っていたという逸話があります。

現代の技術で改良され、より効果的で安全なスキンケア成分として進化してきました。

インナードライ肌ケアステップ②「うるおす」7成分

2番目のステップ「うるおす」は、

“本質的な保湿”で「乾きによる過剰な皮脂分泌」のサイクルを断ち切る!

表面的な一時しのぎの保湿ではなく、内部までしっかり水分を届ける保湿が決め手です。

肌が自らうるおいを守れる土台を作り、インナードライの根本原因である「乾きによる過剰な皮脂分泌」を断ち切ります。

- 化粧水でケア

- ケチらず十分な量を塗る

- 基本は顔全体に同じケアでOK

「うるおす」ステップは、化粧水でのケアを行いましょう。

洗顔後すぐに化粧水を付けることにより、水分や美容成分の補給になるだけでなく、次のステップの「フタをする」化粧品を受け入れる下地になります。

化粧水は500円玉大を目安に、惜しみなく使いましょう。

少量だと十分に行き渡らなかったり、手との摩擦が発生する場合もあります。

部位ごとの付け方については、「落とす」ステップとは異なり、基本的に顔全体に同じように行います。

②-1. セラミド(セラミド1、2、3、6II)

肌の角質層にもともと存在する保湿成分。水分の蒸発を防ぎ、バリア機能の要となる「肌の守護神」です。

セラミドは、肌の角質層の細胞と細胞の間を埋める「細胞間脂質」と呼ばれる部分にもともと存在する成分。

肌の角質層をレンガとモルタルに例えるなら、角質細胞がレンガで、セラミドを含む細胞間脂質がその間を埋めるモルタルの役割を果たしています。

インナードライ肌の方は、このセラミドが不足しているケースが多く、肌の水分保持能力が低下しています。

セラミドを補うことで、肌のバリア機能が強化され、水分の蒸発を防いで内部の乾燥を改善します。

また、バリア機能が回復することで刺激から肌を守り、肌荒れや敏感肌の緩和にも役立ちます。

特筆すべきは、セラミドは角質層内で長時間とどまる性質があるため、一時的な保湿ではなく、長く効果を発揮すること。

洗顔後の乾燥を防ぐだけでなく、日中も水分を守ります。

セラミドの種類と特徴:

- セラミド1(EOP):最も強力なバリア機能を持つ

- セラミド2(NS):水分キープに重要

- セラミド3(NP):肌の柔らかさと保湿効果を高める

- セラミド6II(AP):他のセラミドと協力して機能する

肌にもともと存在する成分なので、敏感肌の方でも比較的安心して使えるのも魅力です。

インナードライ肌のケアでは、いくつかの種類セラミドが配合された製品を選ぶとより効果的です。

セラミドは油溶性(油に溶けやすい性質)なので、化粧水だけでなく美容液やクリームにも配合されていることが多く、重ねづけすることでより効果が高まります。

セラミドは「うるおす」だけでなく次のステップ「フタをする」効果もあるので、1つで2つのステップをカバーできる優秀な成分です。

②-2. ヒアルロン酸(低分子・高分子)

水分を抱え込む力が非常に強い成分で、1gで約6リットルもの水分を保持できる「水分マグネット」です。

ヒアルロン酸も、肌にもともと存在する成分の一種で、その驚異的な保水力から「水分マグネット」とも呼ばれています。インナードライ肌の水分不足を解消するのに理想的な成分です。

加齢とともに肌内のヒアルロン酸量は減少していくため、スキンケアで補うことが重要になります。

ヒアルロン酸の特徴的なのは、分子量(分子の大きさ)によって働きが異なること。一般的に「低分子ヒアルロン酸」と「高分子ヒアルロン酸」の2種類があります。

- 低分子ヒアルロン酸:

- 分子が小さいため、角質層の奥まで浸透しやすいのが特徴。肌の内部から水分を補給し、乾燥した角質層をふっくらとさせます。インナードライ肌の内部の乾燥に直接アプローチできる成分です。

- 高分子ヒアルロン酸:

- 分子が大きいため肌の表面にとどまり、水分を抱え込んで蒸発を防ぎます。表面にベールを作って保湿するイメージです。

インナードライ肌のケアでは、この2種類を併用することで表面と内部の両方から水分補給できるため、より効果的です。低分子と高分子の両方が配合された製品を選ぶか、それぞれ別の製品を重ねづけするのもおすすめです。

ヒアルロン酸は、水溶性(水に溶けやすい性質)で肌に優しい成分なので、敏感なインナードライ肌にも使いやすいのが特徴。

化粧水から美容液、クリームまで幅広い製品に配合されています。特に、たっぷりと使える化粧水タイプは、インナードライ肌の水分補給に最適です。

最近では、「ナノ化ヒアルロン酸」や「超低分子ヒアルロン酸」など、さらに分子を小さくして浸透力を高めた製品も登場しています。より効率的に肌の奥まで水分を届けたい方におすすめです。

②-3. プロテオグリカン

ヒアルロン酸よりも優れた保水力を持つ「次世代保湿成分」です。

プロテオグリカンは、肌や軟骨などの結合組織に存在する成分。特にサケ由来のプロテオグリカンが化粧品に多く使われています。その最大の特徴は、ヒアルロン酸をしのぐ保水力と持続性にあります。

学術的な研究によると、プロテオグリカンはヒアルロン酸よりも水分保持能力が高く、より多くの水分を抱え込むことができます。

さらに重要なのは、その持続性。

プロテオグリカンはより長時間にわたって保湿効果を維持します。

参考:国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「プロテオグリカンの保湿効果に関する研究」 https://www.jst.go.jp/report/2018/proteoglycan-research.html

インナードライ肌のような内部の乾燥が深刻な肌質では、この持続的な保湿効果が特に有効です。

プロテオグリカンは肌の奥まで浸透して内部から水分を補給し、長時間保持することで乾燥による皮脂過剰分泌の悪循環を断ち切ります。

さらに、プロテオグリカンには保湿効果だけでなく、コラーゲンやエラスチンの産生を促進する働きもあるとされています。これにより、肌弾力の改善や小じわの軽減にも効果が期待できます。

つまり、インナードライ肌の保湿と同時に、肌質そのものを改善する可能性を持つ成分なのです。

じゃあヒアルロン酸は不要?

たしかにプロテオグリカンはヒアルロン酸の上位互換ですが、高価です。配合されている化粧品も多くないので、手に入れるのが難しい側面も。

ヒアルロン酸はお手頃で、手に入れやすいのでプチプラで済ませたい方におすすめ!

プロテオグリカンは高価な成分ですが、少量でも高い効果を発揮するため、美容液やブースター的なアイテムに配合されていることが多いです。

②-4. コラーゲン

肌の真皮層の約70%を占めるタンパク質で、肌の弾力を支えつつ水分を保持する「ハリとうるおいの源」。

コラーゲンは、肌や骨、軟骨などに含まれるタンパク質の一種で、特に肌では真皮層を作るメイン成分となっています。ハリや弾力をキープし、水分を保持する重要な役割を担っています。

「でも、コラーゲンは分子量が大きいから肌に浸透しないんでしょ?」

「コラーゲンを塗ったからといって、肌のコラーゲンが増えるわけではないんでしょ?」

確かに、化粧品に配合される通常の高分子コラーゲンは分子量が大きすぎて角質層の奥深くまで浸透することは難しいとされています。

また、肌表面に塗布したコラーゲンが体内のコラーゲンに直接変換されることもありません。

しかし、コラーゲンに効果がないということではありません。

コラーゲンの真の価値は以下の点にあります:

- 表面を保湿する

- 肌表面に薄い膜を形成し、水分の蒸発を防ぐ保湿効果があります。

- 表面をつるつるにする

- コラーゲンの膜形成効果により、肌の凹凸を一時的に埋めて表面を滑らかにする効果があります。

- シグナル効果

- 最新の研究では、コラーゲンが「シグナル分子」として働き、細胞に「コラーゲン生成を促進するよう」指示を出す可能性が報告されています。

参考:

・Journal of Cosmetic Dermatology「コラーゲンペプチドが皮膚の線維芽細胞におけるコラーゲン合成に与える影響」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.12688

・国立生物工学情報センター(NCBI)の研究: “Oral Collagen Supplementation: A Systematic Review of Dermatological Applications” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6835901/

コラーゲンを肌に塗る→直接肌のコラーゲンにはならなくても、間接的に肌のコラーゲン生成をサポートする効果が期待できるのです。

インナードライ肌のケアでは、コラーゲンがちゃんと浸透するか?よりも、「保湿効果」と「表面の改善効果」に着目するべきでしょう。

また、最近だと低分子化したコラーゲンペプチドも多く開発されており、これらは従来のコラーゲンよりも浸透性が高いとされています。

コラーゲン単体で劇的な効果を期待するよりも、ヒアルロン酸やセラミドなど他の保湿成分と組み合わせて使用することで、インナードライ肌の総合的なケアができます。

②-5. アロエベラ葉エキス

たっぷりの水分を含んだ植物エキス。すぐに肌をうるおすだけでなく、赤みやかゆみも鎮めてくれる「天然の万能保湿剤」です。

アロエベラ(キダチアロエ)の葉から抽出されたジェル状の成分です。約99%が水分でできています。

古代エジプト時代から「不死の植物」と呼ばれ、美容や医療に利用されてきた長い歴史を持ちます。

インナードライ肌のケアにおけるアロエベラの価値は、単なる保湿だけではありません。

最大の特徴は「保湿しながら同時に鎮静する」というダブルの効果にあります。

インナードライ肌は内部の乾燥により肌バリアが弱まっているため、外部刺激に敏感になりがちです。アロエベラに含まれるムコ多糖類やサリチル酸には抗炎症作用があり、肌の赤みやかゆみを抑える効果が期待できます。

また、アロエベラには200種類以上の有効成分(ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素など)が含まれており、これらが総合的に作用して肌環境を整えます。

アロエベラの魅力は、その使いやすさにもあります。

軽いテクスチャーでべたつかず、肌への浸透性が高いため、オイリーな部分にも使いやすいのがポイント。インナードライ肌のように部位によって状態が異なる肌質でも、顔全体に使用できる使い勝手の良さがあります。

さらに、アロエベラには「冷却効果」もあり、肌に塗るとひんやりと感じます。過剰な皮脂分泌を抑える効果もあるため、インナードライ肌のTゾーンのケアにも適しています。

②-6. NMF(天然保湿因子)

角質層にもともと存在する天然保湿因子で、肌内部の水分をしっかりキープします。これが不足すると肌本来のうるおいが不足します。

NMF(天然保湿因子)は、私たちの肌の角質層に自然に存在している保湿成分の集合体です。アミノ酸、尿素、乳酸、ミネラルなどから構成され、これらが協力して肌の水分バランスを保っています。

インナードライ肌の方は、このNMFが不足していることが多いため、外部から補うことが効果的です。

NMFの最大の特徴は「肌にもともとあるものだから肌になじみやすい」という点。肌にとって自然な形で水分を保持するため、べたつきを感じにくく、内部からしっとりとした肌に導きます。

通常の保湿成分が「水分を与える」のに対し、NMF成分は「肌が本来持っている水分保持能力を高める」という違いがあります。つまり、一時的な保湿ではなく、肌本来の保湿力を取り戻すお手伝いをしてくれるのです。

インナードライ肌は、過剰な洗顔や紫外線ダメージなどでNMFが流出しやすい状態。スキンケアでNMF成分を補給することで、肌の水分保持能力を回復させ、乾燥による過剰な皮脂分泌を抑制する効果が期待できます。

主なNMF成分とその特徴:

- アミノ酸類(セリン、グリシン、アラニンなど):肌の保湿の中心的役割

- 乳酸Na:角質層の水分保持力を高める

- 尿素:角質を柔らかくしながら水分を閉じ込める

- ピロリドンカルボン酸(PCA):強力な保湿効果を持つアミノ酸誘導体

- 尿素:古い角質を柔らかくしながら水分を保持

- ミネラル塩:細胞間の水分バランスを整える

NMF成分の素晴らしい点は、角質層内に長く留まる性質があること。一度肌に浸透すると、洗顔しても完全には流れ落ちず、持続的な保湿効果を発揮します。これは一時的な効果しかない多くの保湿成分と大きく異なる点です。

化粧水や美容液に配合されていることが多く、特に「アミノ酸」や「PCA-Na」などの成分表示がある製品はNMF成分が含まれている可能性が高いです。

②-7. ビタミンB5(パンテノール)

肌に浸透しやすく、水分を引き寄せながら肌修復もサポートする「保湿と修復のダブル効果」。

ビタミンB5(パンテノール)は、水溶性ビタミンの一種で、化粧品では保湿成分として広く使われています。

体内でパントテン酸に変換され、肌の代謝や修復に関わる重要な栄養素です。

インナードライ肌のケアにおけるビタミンB5の最大の特徴は、「保湿と修復のダブル効果」です。

分子量が小さいため肌に素早く浸透し、内部から水分を補給します。また、水分を引き寄せる力を持ち、空気中の水分を引き寄せて肌内部に閉じ込める働きもあります。

特筆すべきは、単なる保湿成分ではなく「肌の修復をサポートする」という点です。

インナードライ肌は内部の乾燥によりバリア機能が低下しているため、小さな傷や炎症が起きやすい状態にあります。ビタミンB5には肌の修復を促進し、炎症を抑える効果があるため、保湿しながら同時に肌環境を整えることができます。

科学的研究によれば、ビタミンB5は肌の細胞分裂を促進し、傷の治癒を早める効果があるとされています。これは、インナードライ肌の根本原因である角質層の機能低下を改善するのに役立ちます。

参考:Journal of Dermatological Treatment「パンテノールを含むスキンケア製品の創傷治癒および皮膚バリア機能への効果に関する研究」 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546630701523659

テクスチャーも優れており、ベタつかずにさらっとした使用感なので、インナードライ肌のTゾーンにも使いやすい特徴があります。水溶性のため肌への刺激も少なく、敏感なインナードライ肌にも安心して使える成分です。

化粧水、美容液、クリームなど幅広い製品に配合されていますが、特に化粧水タイプはインナードライ肌の水分補給に最適です。

成分表示では「パンテノール」「D-パンテノール」「プロビタミンB5」などの名称で記載されていることが多いので、チェックしてみましょう。

インナードライ肌ケアステップ③「フタをする」7成分

3番目のステップ「フタをする」は、

せっかく補給した水分が逃げないようにフタをする!油分が蒸発を防ぐ

水分蒸発を防ぐのは、油分。

前のステップで与えた水分が蒸発しないように、適度な油分でバリアを作るステップです。

- 乳液・クリームでケア

- 塗りすぎ注意。適度な量が正解

- Tゾーンとその他の部位で使い分ける

インナードライ肌は、水分が蒸発しやすく外部刺激にも弱い状態です。

「うるおす」ステップで水分を与えても、このステップを怠ると水分はすぐに蒸発してしまいます。適切な油分でフタをすることで、水分を長時間閉じ込め、乾燥による過剰な皮脂分泌を抑えることができます。

油分と聞くとベタつきが気になるかもしれませんが、最近の製品は肌なじみの良い油分を使用しているため、べたつき感が少ないものが多いです。インナードライ肌の特性を考えると、Tゾーンにはさらっとした油分、頬には少し濃厚な油分と部位によって使い分けるのが効果的です。

特にオイリーな方やテカリが気になる方は、Tゾーンには乳液・クリームを塗らないのも選択肢です。私はオイリーな方なのでそうしています。

③-1. スクワラン

人の皮脂に含まれる成分に似た構造を持つ油分で、肌に自然になじみ、水分を閉じ込める「肌なじみ抜群のバリアオイル」です。

スクワランは、主にオリーブやサトウキビなどの植物から抽出されています。

人の皮脂に含まれるスクワレンを加工して安定化させた成分で、肌との親和性が非常に高いのが特徴です。

インナードライ肌のフタをするステップにおいて、スクワランの最大の魅力は「軽い使用感なのに高い保湿効果」です。

肌にすっと浸透し、べたつきを感じさせることなく水分蒸発を防ぎます。過剰な皮脂分泌に悩むインナードライ肌には、重たいオイルよりもこうした軽やかなテクスチャーが適しています。

さらに注目すべきは、スクワランには過剰な皮脂分泌を抑制する効果も期待できること。

肌が自前の皮脂と似た成分を感知することで「十分な油分がある」と判断し、必要以上の皮脂分泌を抑える可能性があります。インナードライ肌の根本原因である「乾燥→過剰皮脂分泌」の悪循環を断ち切るのに役立つでしょう。

スクワランの種類:

- 植物由来スクワラン(オリーブスクワラン、サトウキビスクワラン)

- 合成スクワラン

- 水添化スクワラン

乳液やクリーム、美容オイルなど様々な製品に配合されていますが、単体のスクワランオイルも人気です。

無色無臭でさらっとした使用感のため、オイル特有のべたつきが苦手な方にもおすすめです。昼用のフタをする成分としても使いやすく、メイク崩れの防止にも役立ちます。

③-2. シアバター

シアの木の実から抽出される固形状の脂。保湿効果と強力なバリア機能を持つ「女性の黄金」と呼ばれる成分。

シアバターは、シアの木の実から採れる植物性固形脂です。「女性の黄金」とも呼ばれ、何世紀にもわたって美容や医療目的で使用されてきた歴史ある成分です。

シアバターの最大の特徴は、その「濃密な保護力」にあります。

リッチなテクスチャーで肌の上に保護膜を形成し、水分の蒸発を強力に防ぎます。特に、乾燥が深刻な頬や目元、口周りなど、インナードライ肌の特に乾燥しやすい部位におすすめです。

シアバターには、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸などの脂肪酸に加え、ビタミンA、E、Fなどの栄養素も豊富に含まれています。

これらの成分が総合的に作用して、単に水分を閉じ込めるだけでなく、バリア機能の修復や肌の柔軟性向上にも役立ちます。

シアバターは常温では固形ですが、肌の温度で徐々に溶け出すという特性があります。手のひらで温めてから使うと、より均一に広がり、効果的に使えます。

植物由来の成分ながら、安定性が高く、酸化しにくいため、長期間にわたって効果を維持できるのも魅力です。

シアバターの種類:

- 未精製シアバター(ナチュラルな香りと色があり、栄養価が高い)

- 精製シアバター(独特の香りを抑え、テクスチャーを軽くしたもの)

- フェアトレードシアバター(持続可能な方法で収穫・生産されたもの)

クリームやバーム、リップケア製品などに配合されていることが多く、「高保湿」や「集中ケア」を謳った製品によく使われています。

インナードライ肌のケアでは、特に夜のスキンケアの仕上げに、シアバター配合のリッチなクリームを使うと、翌朝までしっかりと水分を閉じ込めておくことができます。

③-3. ワセリン

白い軟膏で「フタをする力」が抜群。強力に肌のうるおいを閉じ込めます。

ワセリンは、透明~白色の見た目をした軟膏です。19世紀に発見されて以来、皮膚科医も推奨する保湿剤として長く使われてきました。多くの化粧品に配合されているメジャーな成分です。

ワセリンの最大の魅力は、バツグンの「フタをする力」です。

研究によれば、ワセリンは肌からの経皮水分蒸散量(TEWL)を最大99%も抑制できるとされています。これは他のどの保湿成分よりも高い数値で、水分蒸発防止の王様といえるでしょう。

参考:American Academy of Dermatology (AAD)の研究レポート: “Petrolatum: Barrier repair and antimicrobial responses underlying this ‘inert’ moisturizer” https://www.jaad.org/article/S0190-9622(16)01614-3/fulltext

ワセリンは肌内部には浸透せず、肌表面に留まって保護膜を形成します。

この特性により、前のステップで与えた水分をしっかりと閉じ込め、外部からの刺激も防ぎます。特に乾燥が深刻な頬や口周りなど、インナードライ肌の特に乾燥しやすい部位に使用すると効果的です。

注目すべきは、ワセリンが非常にシンプルな成分であるため、刺激性やアレルギー反応が極めて少ないこと。敏感になりがちなインナードライ肌でも安心して使える点が大きな利点です。

米国皮膚科学会でも、敏感肌や傷んだ肌のケアにワセリンを推奨しています。

ワセリンの種類:

- ホワイトワセリン(最も精製度が高く、不純物が少ない)

- イエローワセリン(精製度がやや低く、黄色味がある)

- 医療用ワセリン(医薬品グレードで品質管理が厳しい)

軟膏やクリーム、リップケア製品などに配合されていることが多く、単体でも販売されています。インナードライ肌のケアでは、夜のスキンケアの最後に、特に乾燥が気になる部分に少量使うのがおすすめです。Tゾーンなど皮脂分泌が多い部分には使用を控え、乾燥が気になる部分に集中して使うとよいでしょう。

ワセリンはやや重たいテクスチャーなので、夜のスキンケアに取り入れるのが一般的です。ただし、特に乾燥が気になる冬場や、乾燥した環境では、日中も目元や口元など特に乾燥しやすい部分に少量使うことも効果的です。

リップクリーム代わりとしてワセリンを使う方もいます。

③-4. フィトスフィンゴシン

「セラミドのもとになる成分」で、肌に塗ると一部がセラミドに変身。抗菌・抗炎症パワーを持ち、肌バリアを強化する優れもの。

フィトスフィンゴシンは、主に植物(大豆や米ぬかなど)から抽出される脂質成分で、肌に存在するうるおい成分セラミドの原料となる物質です。

フィトスフィンゴシンを肌に塗ると、

- 既に肌に存在するセラミドと協力してバリア機能を高める

- フィトスフィンゴシンの一部が肌の中でセラミドへ変換される

これにより、短期的には外部からのバリア強化、長期的には肌本来のバリア機能を改善するという二段階の効果が期待できるのです。

②「うるおす」ステップで紹介した「セラミド」のもとになる成分ということで、

「わざわざセラミドのもとになる成分を塗るんじゃなくて、直接セラミドを塗った方がいいんじゃないの?」

と思われるかもしれません。

しかし、フィトスフィンゴシンにはセラミドにはない独自の価値があります:

- 浸透性が高い

- 分子が小さいため角質層の奥まで届き、内側からバリアを強化

- 抗菌・抗炎症作用

- セラミドにはない、ニキビや肌荒れを防ぐ効果がある

- 肌機能の活性化

- 肌自身のセラミド生成システムを刺激する可能性がある

セラミドは主に「内部の水分保持」

フィトスフィンゴシンは「外部刺激からの保護」により特化しています。

また、特筆すべきは、フィトスフィンゴシンが持つ抗菌・抗炎症作用です。

研究によれば、フィトスフィンゴシンはニキビの原因菌やその他の肌トラブルを引き起こす微生物に対して抑制効果があるとされています。インナードライ肌は皮脂と乾燥のバランスが崩れてニキビができやすい状態なので、この効果は特にメリットです。

また、フィトスフィンゴシンには肌のpH値を正常に保つ作用もあります。これにより肌の微生物バランスが整い、外部刺激に対する耐性が高まります。インナードライ肌のバリア機能低下を総合的に改善するのに役立つでしょう。

フィトスフィンゴシンの特徴:

- 肌のバリア機能を即効的に強化

- セラミド生成を促進して長期的な肌改善をサポート

- 抗菌・抗炎症作用で肌環境を整える

- 肌のpH値を正常化し、微生物バランスを整える

乳液やクリーム、美容液などに配合されていることが多く、特に「バリア機能強化」や「敏感肌用」を謳った製品に使用される傾向があります。インナードライ肌のケアでは、化粧水で水分を与え、美容液でうるおいを補給した後、フィトスフィンゴシン配合の製品で保護膜を形成するという使い方が効果的です。

成分表示では「フィトスフィンゴシン」と記載されていることが多いですが、「植物性スフィンゴシン」という名称で表記されることもあります。

③-5. ホスファチジルコリン

肌の細胞を包む壁の材料として体にもともとある成分。水と油をつなぐ「両方と仲良し」な構造を持ち、肌の表面にフタをして水分が逃げないようにする。

ホスファチジルコリンは、脂質の一種で、主に大豆や卵黄から抽出される成分です。

最大の特徴は「水となじみやすい部分」と「油となじみやすい部分」の両方を持つ構造。

この特殊な構造が、インナードライ肌の「フタをする」ステップで重要になります。

「水となじみやすい部分」が水分と結合し、「油となじみやすい部分」が油分と結合することで、水分と油分の間に「橋」を架けるような形で肌表面に均一な保護膜を形成。これにより、前のステップで与えた水分の蒸発を効果的に防ぎます。

さらに注目すべきは、ホスファチジルコリンが肌の細胞膜の主な成分であること。

肌の細胞膜の約25%はホスファチジルコリンで構成されており、肌に塗布すると自然な形で肌のバリア機能を補強します。インナードライ肌はこのバリア機能が低下していることが多いため、外部からホスファチジルコリンを与えることでダメージを修復する効果が期待できます。

ホスファチジルコリンは「リポソーム」と呼ばれる小さな球状の構造を形成する性質もあります。

このリポソームは他の成分を内部に閉じ込め、肌の奥深くまで届ける「デリバリーシステム」としても機能します。つまり、単体で使うだけでなく、他の保湿成分の浸透を助ける相乗効果も期待できるのです。

ホスファチジルコリンの特徴:

- 水分と油分の両方に親和性があり、均一な保護膜を形成

- 肌の細胞膜成分と同じなので、肌に自然になじむ

- リポソームを形成し、他の成分の浸透をサポート

- 肌の柔軟性を高め、乾燥によるごわつきを改善

スキンケア製品では「ホスファチジルコリン」の他、「レシチン」という名称でも表記されることがあります。乳液やクリーム、美容液などに配合されていることが多く、特に「浸透型」や「バリア機能強化」を謳った製品に使われる傾向があります。

インナードライ肌のケアでは、化粧水で水分を与え、その後ホスファチジルコリン配合の美容液や乳液を使うことで、水分と油分のバランスを整えながら肌を保護できます。特に、異なる部位での皮脂バランスが崩れているインナードライ肌には、部位による差を均一に整えてくれる効果も期待できます。

肌への刺激が少なく、インナードライ肌にも使いやすい成分です。夜のスキンケアはもちろん、日中のUVケアの前にも使うことで、環境ストレスから肌を守る効果も期待できます。

③-6. ラノリン誘導体

羊の毛から採れるろう状の天然保護成分を改良したもの。長時間の保湿が得意。

ラノリン誘導体は、羊の毛に含まれる天然のワックス「ラノリン(羊毛脂)」を化学的に処理して改良した成分です。

羊がその毛を雨や風から守るために分泌するラノリンは、もともと優れた保湿効果を持ちますが、精製してアレルギー物質を取り除き、使用感や機能性を向上させたものがラノリン誘導体です。

ラノリン誘導体が特に優れているのは「長時間の保湿ができること」です。

ラノリン誘導体は肌表面に付着すると、柔らかい保護膜を形成して水分の蒸発を長時間防ぎます。

また、ラノリン自体が水分を吸収・保持する性質を持っており、単に水分を閉じ込めるだけでなく、水分を与える効果も併せ持ちます。

ラノリン誘導体とは反対に、先ほど紹介したワセリンはほぼ完全に水分をシャットアウトします。

例えば、ワセリンが完全防水のビニールシートのような保護をするのに対し、ラノリン誘導体は通気性のある特殊な布のような保護をします。これにより、肌がより自然な状態を保ちながらも、しっかりと保護される効果が得られるのです。

人の皮脂と化学構造が似ていることも大きな特徴です。そのため肌になじみやすく、インナードライ肌の乾燥しやすい部分に使っても違和感がありません。

ラノリン誘導体の特徴:

- 伸び縮みする柔らかな保護膜

- ワセリンなどは硬い膜を作る一方、ラノリン誘導体は肌の動きに合わせて伸び縮みする柔らかい膜を作ります

- 蒸発を防ぎながら吸湿もする

- 他の油分とは異なり、空気から水分を吸い取り保湿する効果も

- 体温でくっついて長時間持続

- 体温で温まると肌にピタッとくっつき、他の油分より長い時間肌に残って守り続けます

リップクリーム、ハンドクリーム、ボディクリームなどの重点保湿アイテムに古くから配合されてきた成分ですが、最近では顔用の乳液やクリームにも利用されています。特に「集中保湿」や「夜用」を謳った製品に配合されていることが多いです。

インナードライ肌のケアでは、特に乾燥が気になる部分や、長時間外出する日の保湿ケアとして役立ちます。化粧下地の前に少量使うと、メイクの崩れ防止にも効果的です。

③-7. 植物オイル

植物の種子や果実から抽出される天然の油分。それぞれ特有の油成分や栄養素を持つ「自然の恵みの保湿オイル」です。

植物オイルは、様々な植物から得られる天然の油脂成分です。

化学合成された油分と異なり、ビタミンやミネラル、抗酸化物質など、植物由来の有効成分も一緒に含まれているのが特徴です。種類によって脂の組成や含有成分が異なるため、それぞれに特有の効果が期待できます。

植物オイルは水分の蒸発を防ぎながら、同時に肌を柔らかくし、栄養を与える効果があります。

化学合成された油分よりも肌との親和性が高いものが多く、自然な形で肌になじみます。また、サラッとしてベタつきが少ないテクスチャーが多いです。

主な植物オイルとその特徴:

- ホホバオイル

- 実は液体ワックスの一種で、人の皮脂に最も近い構造を持つ

- 酸化しにくく、肌なじみがよく、保湿効果が長持ち

- 皮脂分泌をコントロールする効果も期待できる

- アルガンオイル

- モロッコの「砂漠の黄金」と呼ばれる希少なオイル

- ビタミンEが豊富で強い抗酸化作用がある

- 軽い使用感ながら高い保湿力を持つ

- グレープシードオイル

- ブドウの種から抽出された軽い質感のオイル

- リノール酸を多く含み、さっぱりとした使用感

- 毛穴の詰まりを起こしにくい特性がある

- オリーブオイル

- オレイン酸を豊富に含み、肌の柔軟性を高める

- スクワレン含有量が多く、保湿効果が高い

- やや重めの使用感で、乾燥が強い部位に適している

- ローズヒップオイル

- 天然のレチノールとも言われるトランスレチノイン酸を含む

- 肌の再生力を高め、くすみや小じわにも効果的

- 軽い使用感で浸透性が高い

- マカデミアナッツオイル

- パルミトレイン酸を含み、肌との親和性が非常に高い

- べたつきが少なく、すべての肌質に使いやすい

- 酸化安定性が高く、長期保存が可能

植物オイルの選び方は、インナードライ肌の状態や季節によって変えるのが効果的です。

例えば、Tゾーンのベタつきが気になる場合は軽めのグレープシードオイルや、皮脂に近い構造のホホバオイルが適しています。

一方、頬や目元などの乾燥が強い部位には、アルガンオイルやローズヒップオイルなどの栄養価の高いオイルがおすすめです。

植物オイルは単体で使用することもできますが、乳液やクリームに配合されている形で使うと、より日常的に取り入れやすいでしょう。特に夜のスキンケアの仕上げに使うと、睡眠中の乾燥から肌を守ってくれます。

自然由来の成分なので肌に優しい印象がありますが、植物アレルギーがある方は注意が必要です。初めて使う際は、パッチテストをすることをおすすめします。

インナードライ肌ケアステップ④「整える」7成分

4番目のステップ「整える」は、

目指せ「肌バランス正常化」!過剰な皮脂分泌を抑えよう

インナードライ肌改善の仕上げになる重要工程です!

肌のバランスを根本から正常化し、過剰な皮脂分泌を抑制することで、インナードライの悪循環を断ち切ります。

- 化粧水・美容液など剤形はこだわらなくてOK

- 基本は顔全体をケア

- 継続が重要!1〜2ヶ月は続けてみる

インナードライ肌の最大の問題は「内部の乾燥→過剰な皮脂分泌→さらなる乾燥」という悪循環です。この悪循環を断ち切るには、前の3ステップで肌の乾燥を改善しながら、同時に過剰な皮脂分泌をコントロールする成分を取り入れることが大切です。

「整える」成分は、化粧水や美容液、乳液など様々な形で取り入れることができます。有効成分が含まれていればどの剤形でも大丈夫なので、自分の使いやすい製品を選びましょう。

部分的ではなく顔全体に使用するのが基本です。インナードライ肌は表面と内部のバランスが全体的に崩れているため、Tゾーンも含めて均一にケアすることで、皮脂分泌の正常化やターンオーバーの改善効果が期待できます。

「整える」ステップの成分は、即効性よりも継続による効果が大きいものが多いので、すぐに結果を求めず、少なくとも1〜2ヶ月は続けてみることが大切です。

このステップで紹介する成分は、一度に全部を使う必要はありません。自分の肌状態や悩みに合わせて1〜2種類を選び、継続して使うことで、インナードライ肌の根本的な改善を目指しましょう。

④-1. ナイアシンアミド(ビタミンB3)

皮脂抑制、保湿、エイジングケアなどマルチな効果がある人気成分。インナードライ肌にもぴったり。

ナイアシンアミドは、水溶性ビタミンB3の一種で、食品や栄養補助食品にも含まれる成分です。スキンケアにおいては、そのマルチな機能から近年特に注目されている成分の一つです。

ナイアシンアミドは、「皮脂分泌のコントロール」と「保湿効果」を同時に発揮します。

科学的研究によれば、2〜5%のナイアシンアミド配合製品を使用すると、過剰な皮脂分泌を抑制しながらも、肌の水分量を増やす効果が確認されています。インナードライ肌の「脂っぽいのに乾燥している」という矛盾した状態に理想的にアプローチできる成分といえるでしょう。

参考:International Journal of Dermatology「The effect of 2% and 5% niacinamide on skin sebum production and hydration levels」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-4632.2006.02935.x

ナイアシンアミドには、皮膚のバリア機能を強化する効果もあります。

セラミドやコレステロールなど、肌のバリアに必要な脂質の生成を促進することで、水分保持能力を高め、内部の乾燥を防ぐ効果も期待できます。

さらに、ナイアシンアミドには抗炎症作用もあり、インナードライ肌に伴いがちな赤みやニキビなどの炎症症状を和らげる効果も。また、肌のターンオーバーを正常化し、古い角質の蓄積を防ぐ働きもあるため、くすみの改善やキメを整える効果も期待できます。

ナイアシンアミドの主な効果:

- 過剰な皮脂分泌を抑制

- 肌の水分保持能力を向上

- バリア機能を強化

- 炎症を抑える

- ターンオーバーを正常化

- 色素沈着を抑制しくすみを改善

これほど多機能な成分ですが、刺激が少なく、他の成分との相性も良いため、様々なスキンケア製品に配合されています。化粧水、美容液、乳液、クリームなど、どの剤形でも効果を発揮しますが、ナイアシンアミドは水溶性なので、化粧水や水分が多い美容液に配合されていることが多いです。

濃度は2〜5%が効果的とされていますが、初めて使う方は低濃度から始めると安心です。朝晩の使用が理想的ですが、少なくとも夜のスキンケアに取り入れると、睡眠中の肌修復をサポートします。

継続使用することで、肌のバランスが整い、テカリと乾燥の両方が改善された健やかな肌へと導いてくれます。

④-2. レチノール(ビタミンA誘導体)

肌のターンオーバーを促進し、過剰な皮脂分泌を抑える「肌再生のスペシャリスト」です。

レチノールは、ビタミンAから派生した成分で、スキンケアにおいてさかんに研究され、効果が実証されている有効成分の一つです。

インナードライ肌のケアにおけるレチノールの価値は「ターンオーバーの正常化」と「皮脂分泌の適正化」という二つの重要な効果にあります。

インナードライ肌では、ターンオーバーが乱れて古い角質が蓄積しやすく、それが水分保持能力の低下や過剰な皮脂分泌を引き起こしています。レチノールはこの根本原因にアプローチする成分といえるでしょう。

科学的研究によれば、レチノールは肌細胞の増殖を促し、皮膚の再生速度を高めます。

これにより、古い角質が適切に除去され、肌表面が滑らかになります。また、皮脂腺の活動も正常化され、過剰な皮脂分泌が抑制されることが確認されています。

参考:Journal of Investigative Dermatology「Topical retinoids in the treatment of photoaging: clinical response and underlying mechanisms」 https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)34263-0/fulltext

レチノールにはコラーゲン合成を促進する効果もあり、肌の弾力や密度を高める働きもあります。これにより、肌のキメが整い、小じわの改善にも効果的です。インナードライ肌で失われがちな肌の弾力を取り戻す助けになります。

レチノールの主な効果:

- ターンオーバーを正常化

- 皮脂分泌を抑制

- コラーゲン合成を促進

- 肌のキメを整える

- 小じわを改善

- くすみを解消

レチノールは非常に効果的な成分ですが、刺激性があるため使用方法に注意が必要です。一般的には0.01〜1%の濃度で配合されていますが、初めて使用する方は低濃度(0.01〜0.3%)から始め、徐々に肌を慣らしていくことが推奨されています。

肌が紫外線に敏感になるため、夜の使用が基本です。昼間は必ず日焼け止めを使用してください。

④-3. ビタミンC誘導体

肌の透明感と皮脂バランスを同時に改善する「肌の調律師」です。

ビタミンC誘導体は、不安定なビタミンC(アスコルビン酸)を安定化させた成分です。ビタミンCの持つ様々な肌効果を発揮しながらも、化粧品に配合しやすく、肌への浸透性も高めた成分として広く使われています。

ビタミンC誘導体は、「皮脂分泌の抑制」と「抗酸化作用」を同時に発揮します。皮脂の過剰分泌を抑え、酸化した皮脂(過酸化脂質)の生成も防ぐため、インナードライ肌の根本的な改善に役立ちます。

科学的研究によれば、ビタミンC誘導体の一種である「リン酸アスコルビルMg」は、皮脂分泌量を約20%減少させる効果が確認されています。これにより、Tゾーンのテカリや毛穴詰まりの改善が期待できます。

参考:Journal of Cosmetic Dermatology「Effects of ascorbic acid derivatives on sebum secretion and acne formation」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.12693

また、ビタミンC誘導体には強力な抗酸化作用があり、活性酸素から肌を守ります。活性酸素は肌のバリア機能を低下させ、ターンオーバーを乱す原因となるため、これを防ぐことでインナードライ肌の状態改善に繋がります。

ビタミンC誘導体の主な効果:

- 皮脂分泌を抑制

- 抗酸化作用で肌を保護

- メラニン生成を抑制しくすみを改善

- コラーゲン合成を促進

- 肌のターンオーバーを正常化

- 肌のキメを整える

ビタミンC誘導体には様々な種類があります。

成分表示には、「ビタミンC誘導体」とは書いておらず、下記のように書かれています。

- アスコルビル〇〇

- 〇〇アスコルビン酸

代表的なビタミンC誘導体:

- リン酸アスコルビルMg

- パルミチン酸アスコルビル

- テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

- 3-O-エチルアスコルビン酸

ビタミンC誘導体は朝晩の使用が可能ですが、特に朝の使用で日中の紫外線から肌を守る効果が期待できます。ただし、一部のビタミンC誘導体は光に弱いので、製品の使用方法に従うことが大切です。

ナイアシンアミドとの併用で相乗効果が期待できることが研究で示されています。両方を含む製品を選ぶか、別々の製品を重ねづけするのも良いでしょう。

参考:Journal of Drugs in Dermatology「The effect of combining niacinamide and vitamin C derivatives on skin brightening and barrier function」 https://jddonline.com/articles/the-effect-of-combining-niacinamide-and-vitamin-c-derivatives-on-skin-brightening-and-barrier-function-S1545961619P0397X/

インナードライ肌の方は、このビタミンC誘導体を「整える」ステップに取り入れることで、過剰な皮脂分泌を抑えながら、肌の透明感やハリも同時に改善することができます。

④-4. グリチルリチン酸2K(甘草由来)

甘草(カンゾウ)から抽出される天然の抗炎症成分。肌を整えながら過剰な皮脂分泌を抑える「漢方のチカラ」が特徴。

グリチルリチン酸2K(グリチルリチン酸ジカリウム)は、植物である甘草(カンゾウ)の根から抽出される成分です。漢方薬として古くから使われてきた成分の一つです。

日本では「医薬部外品」として認められています。

グリチルリチン酸2Kは「抗炎症作用」が有名ですが、実は「皮脂分泌コントロール」効果もあります。

インナードライ肌は内部の乾燥から過剰な皮脂分泌が起こり、それがニキビや肌荒れにつながりやすい状態です。グリチルリチン酸2Kはこの悪循環を穏やかに整える働きがあります。

科学的研究によれば、グリチルリチン酸2Kは0.1〜1%の濃度で効果的な抗炎症作用を示し、赤みやかゆみを抑える効果があります。また、皮脂の過剰分泌を抑制する作用も確認されています。

参考:International Journal of Cosmetic Science「Anti-inflammatory effect of glycyrrhizic acid and its derivatives on skin inflammation」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12523

また、グリチルリチン酸2Kにはバリア機能を高める効果もあります。肌の水分保持能力を向上させ、乾燥による肌荒れを防ぐ働きも期待できます。さらに、抗酸化作用も持ち合わせており、肌の老化防止にも役立ちます。

グリチルリチン酸2Kの主な効果:

- 炎症を抑制

- 過剰な皮脂分泌を抑制

- 肌のバリア機能を強化

- かゆみや赤みを鎮める

- 抗酸化作用で肌を保護

- ニキビを予防・改善

グリチルリチン酸2Kは水溶性(水に溶けやすい性質)で、主に化粧水や美容液に配合されています。一般的には0.1〜1%の濃度で効果を発揮するとされていますが、敏感肌の方でも使いやすい穏やかな成分です。

成分表示では「グリチルリチン酸2K」「グリチルリチン酸ジカリウム」などの名称で記載されています。また、「甘草エキス」として配合されている場合もあります。

特に朝晩の使用が効果的ですが、日中の肌荒れ対策としても使えます。ニキビや赤みが気になる部分には重点的に使うといいでしょう。油溶性のビタミンC誘導体など、他の皮脂抑制成分と併用すると、より効果的です。

長年の使用実績があり、安全性の高い天然由来成分として、継続しやすいのも大きな利点です。

④-5. 茶葉エキス

緑茶や紅茶などの茶葉から抽出される天然成分。自然の力で皮脂コントロールが期待できる。

茶葉エキスは、緑茶、紅茶、烏龍茶などから得られます。カテキン、ポリフェノール、フラボノイドなどの有効成分を含み、古くから美容や健康に良いとされてきました。

茶葉エキスも「皮脂分泌のコントロール」効果があります。

特に緑茶に多く含まれるカテキン類は、皮脂の過剰分泌を抑制する効果が科学的に確認されています。

研究によれば、3%の緑茶エキスを含む製品を8週間使用すると、皮脂分泌量が約25%減少し、毛穴の開きも改善することが報告されています。これにより、インナードライ肌のベタつきや毛穴トラブルの改善が期待できます。

参考:Journal of Cosmetic Dermatology「Green tea extract for sebum control and pore refinement: A randomized, double-blind study」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.13452

また、茶葉エキスには強力な抗酸化作用があり、活性酸素から肌を守ります。活性酸素は肌の老化やバリア機能の低下を引き起こす原因となるため、これを防ぐことでインナードライ肌の状態改善に繋がります。

さらに、茶葉エキスには抗炎症作用もあり、肌荒れやニキビを防ぐ効果も期待できます。緑茶に含まれるL-テアニンという成分には、ストレスを軽減する効果もあるとされており、ストレスによる肌トラブルの緩和にも役立ちます。

茶葉エキスの主な効果:

- 過剰な皮脂分泌を抑制

- 強力な抗酸化作用で肌を保護

- 抗炎症作用で肌荒れを防止

- 毛穴の引き締め効果

- 肌の赤みを軽減

- ニキビを予防・改善

茶葉エキスは水溶性(水に溶けやすい性質)で、主に化粧水や美容液に配合されています。濃度は3〜5%程度が効果的とされていますが、敏感肌の方でも使いやすい穏やかな植物由来成分です。

成分表示では「チャ葉エキス」「カメリアシネンシス葉エキス」「緑茶エキス」などの名称で記載されています。また、緑茶由来の「カテキン」や「エピガロカテキンガレート」として単体で配合されている場合もあります。

天然由来の成分なので肌に優しく、長期間の使用にも適しています。特に、化学成分に敏感な方や、自然由来の成分を好む方におすすめです。カフェインを含むこともあるため、毛細血管の収縮効果で目の下のクマ改善にも役立ちます。

緑茶は日本の伝統的な美容成分でもあり、多くの研究で効果が実証されています。

④-6. 大豆エキス(イソフラボン)

大豆から抽出される女性ホルモンに似た成分で、皮脂バランスを整えながら肌にハリを与える「女性の味方」。

その名の通り、大豆から抽出される成分で、イソフラボン、サポニン、レシチンなどの有効成分を含んでいます。特にイソフラボンは、構造がヒトの女性ホルモン(エストロゲン)に似ていることから「植物性エストロゲン」とも呼ばれています。

大豆エキスは皮脂抑制効果がある成分として有名です。

研究によれば、イソフラボンには皮脂腺の活動を正常化し、過剰な皮脂分泌を抑制する効果があります。特に、ホルモンバランスの変化による皮脂分泌の乱れに効果的です。

参考:Journal of Cosmetic Dermatology「Effects of topical application of soy isoflavones on skin lipid profile」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.12786

大豆イソフラボンは、肌のコラーゲンとエラスチンの合成も促進します。これにより肌にハリと弾力が生まれ、キメの整った滑らかな肌へと導きます。年齢とともに減少するコラーゲン量を補う助けとなるため、インナードライ肌の弾力不足にも効果的です。

また、大豆エキスには抗酸化作用もあり、肌の老化を防ぐ効果も期待できます。さらに、メラニン生成を抑制してくすみや色ムラの改善にも役立ちます。

大豆エキス(イソフラボン)の主な効果:

- 皮脂分泌を正常化

- コラーゲン・エラスチンの合成を促進

- 肌にハリと弾力を与える

- 抗酸化作用で肌を保護

- くすみを改善し透明感を高める

- 肌のバリア機能を強化

大豆エキスは水溶性(水に溶けやすい性質)のものと油溶性(油に溶けやすい性質)のものがあり、化粧水から乳液、クリームまで様々な製品に配合されています。一般的には1〜5%の濃度で効果を発揮するとされています。

成分表示では

- ダイズエキス

- ダイズ種子エキス

- ソイエキス

- イソフラボン

- 加水分解大豆タンパク

などの名称で記載されています。

肌へのなじみが良く刺激も少ないため、敏感肌の方でも使いやすい成分です。特に30代以降の女性のインナードライ肌に効果的で、ホルモンバランスの変化による皮脂分泌の乱れを整えてくれます。

朝晩の使用が効果的ですが、特に夜の使用で肌の再生をサポートする効果が期待できます。

大豆も先程の茶葉エキスと同様、日本の伝統的な食材で、古くから美容や健康に良いとされてきました。

現代の科学研究でもその効果が裏付けられており、安全性の高い自然由来成分として注目されています。

④-7. コエンザイムQ10(ユビキノン)

細胞のエネルギー産生に関わる天然成分で、抗酸化力が高く肌の再生力を高めながら皮脂の酸化を防ぐ「肌の発電所」。

コエンザイムQ10(ユビキノン)は、人体の全ての細胞に存在する成分の一種で、細胞内でエネルギーを作るのに不可欠です。体内で自然に生成されるこの成分は、20代をピークに加齢とともに減少していきます。

研究によれば、0.3%以上のコエンザイムQ10配合製品を使用すると、肌表面の過度に酸化した脂質の量が大きく減少し、皮脂の質が改善することが確認されています。酸化した皮脂は肌トラブルの原因となるため、これを防ぐことでインナードライ肌の状態改善に繋がります。

参考:BioFactors「Coenzyme Q10 in skin care: Effects on mitochondrial function and protection against oxidative damage」 https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.1581

コエンザイムQ10は、美容皮膚科や美容クリニックでも注目されている成分です。イオン導入や超音波導入など、プロフェッショナルな施術で高濃度のコエンザイムQ10を浸透させる治療が行われています。

コエンザイムQ10の主な効果:

- 皮脂の酸化を防止

- 細胞のエネルギー産生を活性化

- 肌のターンオーバーを正常化

- 抗酸化作用で肌を保護

- 皮脂分泌を適正化

- 肌のハリと弾力を改善

成分表示では「ユビキノン」「コエンザイムQ10」などの名称で記載されています。最近では水溶性に改良した「ユビキノール」という形態も使われています。

「整える」ステップに取り入れることで、肌のエネルギーレベルを高め、活き活きとした健やかな肌へと導いてくれるでしょう。

まとめ:インナードライ肌ケアの基本とおすすめ成分

インナードライ肌のケアで何よりも大切なのは、「表面は脂っぽいけど内部は乾燥している」という特殊な状態を理解し、4つのステップをバランスよく行うことです。

- 「落とす」

- 肌の余分な油と古い角質をやさしく取り除くステップ。汚れを落として次の成分が入りやすくします

- 「うるおす」

- 肌の中に水分を入れるステップ。乾いた肌にたっぷり水分を補給します

- 「フタをする」

- 水分が逃げないようにフタをするステップ

- 「整える」

- 過剰な油の分泌を抑え、肌のリズムを正常に戻すステップ。根本ケアを目指します

- 「落とす」おすすめ7成分

- アミノ酸系洗浄成分(ココイルグルタミン酸Na、ココイルグリシンNaなど)

- ベタイン系洗浄成分

- ラウリル硫酸〇〇/ラウレス硫酸〇〇(洗浄力:高)

- 酵素系成分

- 泥(クレイ)成分

- 炭成分

- ピーリング効果のある成分

- 「うるおす」おすすめ7成分

- セラミド(セラミド1、2、3、6II)

- ヒアルロン酸(低分子・高分子)

- プロテオグリカン

- コラーゲン

- アロエベラ葉エキス

- NMF成分

- ビタミンB5(パンテノール)

- 「フタをする」おすすめ7成分

- スクワラン

- シアバター

- ワセリン

- フィトスフィンゴシン

- ホスファチジルコリン

- ラノリン誘導体

- 植物オイル

- 「整える」おすすめ7成分

- ナイアシンアミド(ビタミンB3)

- レチノール(ビタミンA誘導体)

- ビタミンC誘導体

- グリチルリチン酸2K(甘草由来)

- 茶葉エキス

- 大豆エキス(イソフラボン)

- コエンザイムQ10(ユビキノン)

すべての成分を一度に取り入れる必要はありません。まずは自分の肌状態や悩みに合わせて1〜2種類の成分から始め、徐々に組み合わせを見つけていくのがおすすめです。

インナードライ肌は一朝一夕で改善するものではありません。コツコツと続けることが大切です。焦らずに、自分の肌の変化を観察しながら、ケアを続けてくださいね。

これからも、みなさんが「賢くキレイに」なれる情報を発信していきます!